この記事は、健康経営に関する基礎知識について広く記載していますので、今後の経営の一助にしていただければと思います。

なお、当社では、健康経営優良法人認定に向けた支援や健康経営実現のためのコンサルティングなどを実施しております。今後、健康経営の実践を行っていきたいという方はこちらのリンクより問い合わせいただければと思います。

健康経営とは

「従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの上、健康管理を経営的な進展から考え、戦略的に実践すること」*1

つまり、従業員等の健康増進等にかかる支出をコストではなく、企業の生産性向上、収益向上を見越した「健康投資」としてとらえる経営戦略のことです。

健康経営優良法人とは

経済産業省主体で政府が推進する健康経営優良法人制度で認定を受けた法人のことです。(申請は年1回)

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。いわゆる「ホワイト企業である」という証明になります。

日本健康会議

健康に関するさまざまな専門家や関係者が集まり、健康に関する最新の情報や知見を共有し、健康促進のための取り組みを議論する活動体

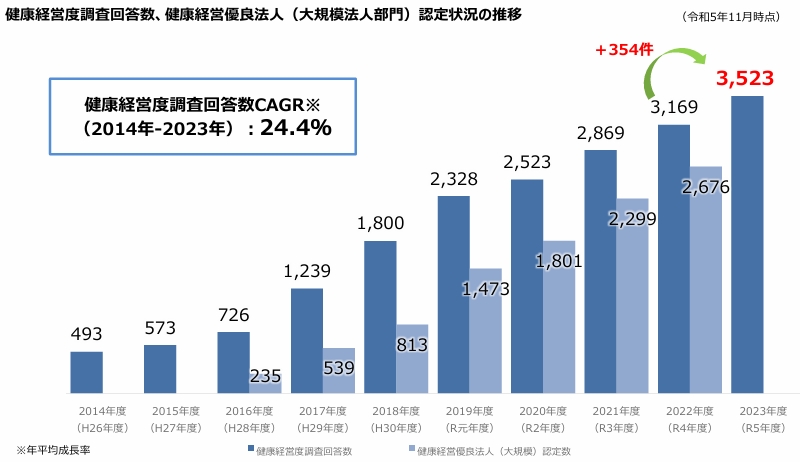

国や地方公共団体、民間企業等の連携により、健康経営の認知度は高まっており、認定制度への申請数・認定数も年々増加傾向にあります。

。

また、健康経営は2022年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」でも取り上げられ、人的資本経営の土台として注目されるとともに、投資家や就活生等が健康経営優良法人認定の有無を企業評価に活用する動きも見られるなど、企業戦略として位置づけに関心が高まっています。

健康経営優良法人取得の利点

健康経営優良法人の認定によって企業にもたらされるメリットは大きく以下のものがあります。

- 従業員のモチベーション、企業の生産性の向上

- 企業のブランドイメージや信頼性の向上

- 人材確保に有利に作用

- 融資の優遇や助成金制度の活用

以下に具体的な内容を記載していきます。

健康経営と従業員のモチベーションの向上

仕事におけるモチベーション(動機付け)の上げ方については、これまで多くの研究がなされてきました。なかでも有名なものが以下の理論になります。

- マズローの欲求階層理論

- ハースバーグの二要二理論

- 自己決定理論

- ゴール設定理論

それぞれの理論に沿って異なるアプローチがありますが、健康経営と関係の深い2つの理論と紐づけて解説していきます。

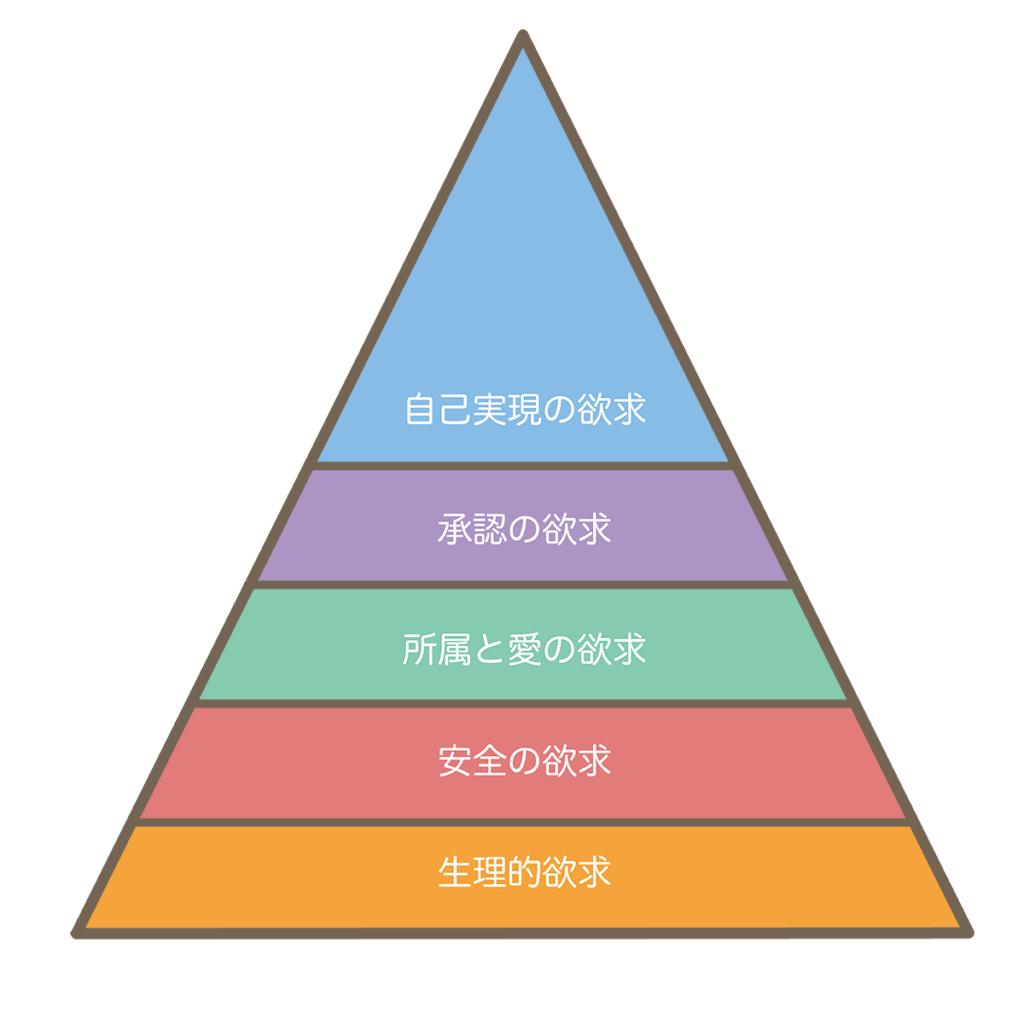

マズローの欲求階層理論

A・H Maslowが提唱した理論です。この理論では、人間の欲求は5段階の階層に分類され、下位の欲求が満たされると上位の欲求を追求するようになるとされています。

- 生理的欲求:食事や睡眠など

- 安全の欲求:身体的な安全、雇用の安定

- 所属と愛の欲求:企業や部署内での一体感

- 承認の欲求:上司からの承認や達成感

- 自己実現の欲求:自己成長を求める気持ち

健康経営とは、従業員の健康への投資を行い、業務を行う上での物的・心的環境を整えることを指します。すなわち、従業員の下位欲求を満たし、自己実現の欲求へと導くことと同義となるのです。

ハースバーグの二要因理論

Frederick Herzbergが提唱した理論です。この理論は、動機付けに影響を与える要因を「動機付け要因」と「衛生要因」の2つに分類し、研究してきました。

動機付け要因:仕事そのものに関連する要因でこれが満たされるとモチベーションが上がります。(達成感、認識、責任、仕事の意義)

衛生要因:仕事の環境に関連する要因で、これが満たされないと不満が生じます。(給与、職場の安全、対人関係、職場環境)

2つの理論に共通している点は、人間の活動となる基礎基盤を整えることが人間の動機付けを高める要因であるという点です。

日本の中小企業を対象とした健康経営に関する研究では、従業員の健康は労働生産性に影響していることが示唆されました。体調不良が労働生産性の低下につながることは海外の先行研究による結果と同様ですが、ワークエンゲイジメント*2や職場の一体感とも多いに親和性があることが示されました。*3

健康経営は従業員の健康増進だけでなく、仕事に対するモチベーションや職場の一体感の醸成に寄与する方向に働き、結果として企業全体の生産性の向上につながります。

*2 ワークエンゲイジメントとは

従業員が仕事に対して感じる活力や熱意、そして没頭感を指します。

健康経営と労働生産性の向上

従業員のモチベーション向上による生産性向上のみならず、健康経営を実践することによってさまざまな方面から生産性向上がはかれます。

アブセンティーズム低下による生産性向上

なんらかの病気によって会社を休む状況(日本平均=2.6日)

アブセンティーズムを測定することで従業員全体の健康度を測定することが可能になります。また、アブセンティーズムの特徴として、労働生産性損失額が欠勤日数×総報酬日額で算出される点にあります。実際に金額として目に見える形で企業の損失を算出することができます。

経済産業省が公表している「健康投資管理会計ガイドライン」では、その測定方法として3つの方法が推奨されています。

- 従業員へのアンケート

- 欠勤・休職日数

- 疾病休業者数・日数

例)年間賃金500万円の従業員が10日間欠勤した場合

500(年間賃金)÷240(勤務日数)=2.1(1日の賃金)となり、10日欠勤のため、21万円が労働生産性損失額となる。

アブセンティーズムという形で損失を見える化することで、従業員の健康という目に見えにくいもののためにどれだけ予算をつけることができるのかの目途を立てることもでき、健康経営を実施してアブセンティーズムを減らすことが直接生産性の向上につながります。

プレゼンティーズム低下による生産性向上

出勤しているが、体調が悪く生産性が低下している状態(日本平均=84.9%)

プレゼンティーズムもアブセンティーズム同様に、プレゼンティーズム損失割合(%)×年間賃金によって労働生産性損失額を算出できます。プレゼンティーズムは出勤している分、アブセンティーズムよりも普段は見えにくい損失になります。

プレゼンティーズム損失割合とは

プレゼンティーズム割合=100(%)ープレゼンティーズム

測定方法は従業員に対するアンケート調査が主で、以下が代表的な質問紙になります。

- WHO-HPQ:WHO健康と労働パフォーマンスに関する質問紙

- 東大1項目版:アンケート1項目にて取得するアンケート

- WLQ:Work Limitaions Questionnaireの日本語版(有料)

- WFun(Work Functioning Impairment Scale):産業医科大学で開発された調査票

- QQmethod:健康問題の有無を確認した上で4項目の質問に答える調査票

これまで日本は、目に見えやすい損失であるアブセンティーズムを減らす取り組みを主に行ってきており(健康診断の実施、有給等の休暇制度の整備など)、プレゼンティーズムは二の次にされていました。

しかし、2017年に厚生労働省が実施した踏査において、健康関連のコストの主要因はプレゼンティーズムであり、アブセンティーズムによる損失よりもはるかに大きいことが判明し、そこから注目されるようになった概念です。

健康経営にはプレゼンティーズム対策も含まれています。具体的には、ストレスチェックの推進や相談窓口の周知、関連する社内教育等になります。このように、健康経営を通じて、現在の人材で最大限のパフォーマンスが発揮できるような予防的な取り組みを行うことができます。

従業員の定着による生産性向上

人手不足の中、企業にとって人材採用と併せて人材定着が大きな課題となると思われます。特に20代までは離職率が全年齢の平均よりも高い傾向にあるほか、タイミングとしては就職後早期の段階での離職が多くなっています。

- 新規高卒者38.4%

- 新規大卒者34.9%

特に、中小企業にとっては従業員の離職によって以下の影響が考えられます。

- 教育コストや人材採用のコスト

- 企業独自のノウハウが蓄積しにくい

- 技術の継承が難しく、生産性が低下する

従業員の定着を図るためにも健康経営の推進は有効です。健康経営の推進は、従業員にとっては、「健康を気遣い、大切にしてくれる会社」として、企業に対する好感や満足感を抱くことにつながれば、それが従業員の定着にもつながり、離職による生産性の低下を防ぐことが可能になると考えられます。

企業のブランドイメージや信頼性の向上

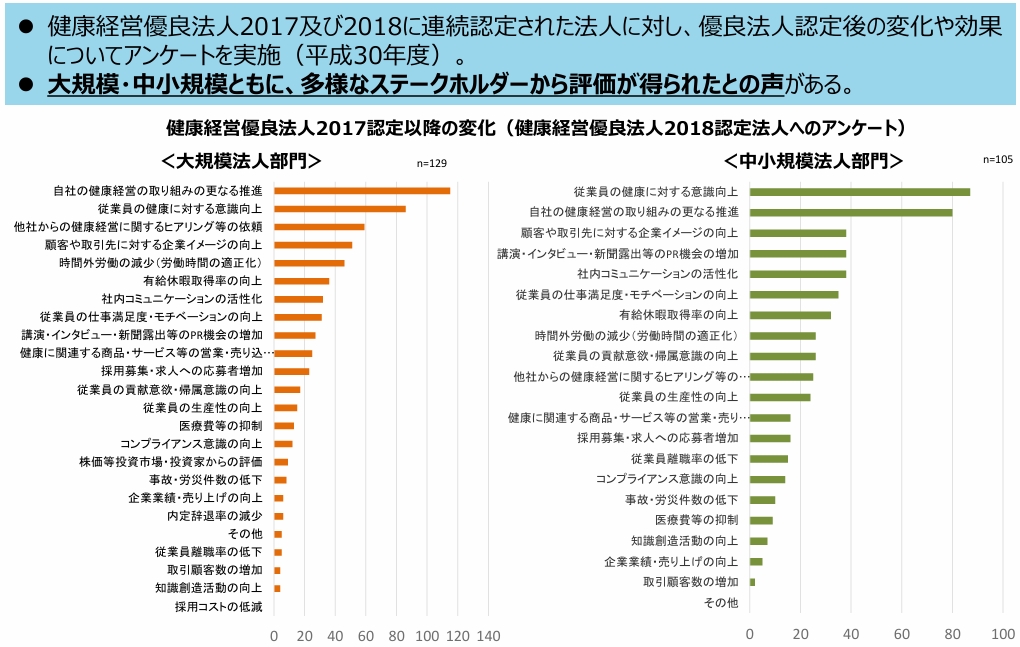

国、自治体、保険者、金融機関等による顕彰制度が充実しつつあり、健康経営に取り組んだ企業が社会的評価を得られる機会はますます増えたことで以下のようなメリットも出てきました。

- 会社の知名度向上

- 財務面のメリット

- 売上面のメリット

- 従業員の福利厚生の向上

- 採用活動の際に有利になる

会社の知名度向上

認定企業は、ウェブサイトで公表されるだけでなく、取り組み事例集の発行や講演機会の設定、展示会の出展などが実施されることも少なくなく、広報のノウハウが少ない企業でも知名度を向上させるよい機会となり得ます。

財務面のメリット

事業資金の金利優遇、信用保証料の利率優遇などを行う金融機関が増えてきます。また、自治体によっては健康経営の取り組みに対して費用補助を行っている自治体もありますので、自身の自治体の補助金制度についても今一度確認してみてください。

売上面のメリット

健康経営の取り組みが公共調達の加点要件となっている自治体があります。入札で少しでも他社より優位に立つことができれば受注の可能性が広がります。最近の調達では、受注企業だけでなく、下請け企業にも健康経営の実践を求めるケースも出てきており、民間企業においても、いわゆるブラック企業への発注を避けることが考えられます。

採用活動の際に有利になる

労働市場において、応募者は労働条件や会社の姿勢などを比較して応募しています。そのため、採用のWebサイトに信頼できる顕彰制度の認定を掲載することは有利に働きます。また、自治体によっては、認定を受けた企業を企業紹介冊子やサイトに紹介されるようになるなど、応募者に対する露出も増えます。

出典:経済産業省「健康経営の推進について」

健康経営普及の経緯

健康経営は、生産年齢人口の減少と従業員の高齢化、人手不足などの社会的課題を背景に普及してきました。その中で経済産業省などが設計した顕彰制度が健康経営銘柄と健康経営優良法人認定制度になります。

普及の要因となった3つの背景について、以下に説明していきます。

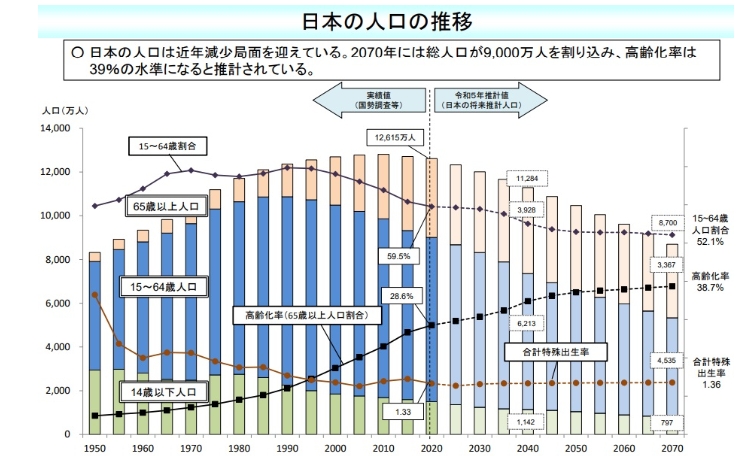

生産年齢人口の減少の影響

日本の将来推計人口の推移を見ると、生産年齢人口である15~64歳は減り続け、この減少は今後も長期的に続くと予想されています。

そのため、65歳以上の高齢者が活躍できる職場環境を整えており、健康経営の必要性もおのずと高まってきました。

出典

労基旬報(2023年5月29日)

中小企業の人手不足問題

中小企業の多くは、技術を生かした製品や地域に根差したきめ細かなサービスを提供して、大企業との差別化を図っています。しかし、大学生新卒の求人倍率をみると、中小企業は採用したい人員の数の3分の1以下の応募しかない状況が続いており、*4中小企業の経営者の6割以上が自社の人員の過不足状況について、人手不足と捉えています。*5

*4

リクルートワークス研究所「第39回ワークス大卒求人倍率調査(2023年卒)

*5

日本・東京商工会議所「人手不足の状況および従業員への研修・教育訓練に関する調査」調査結果(2022年4月)

職場環境改善が人手不足改善の第一歩

中小企業を受けた学生に理由を尋ねた調査によれば、1位である「やりたい仕事に就ける」に次いで、「会社の雰囲気が良い」が受けた理由の2番目にきています。*6つまり、従業員が働きやすい環境を整え、「雰囲気が良い職場」であることをアピールできれば、募集が増える可能性が高くなると考えられます。

健康経営を実践し、従業員が働きやすい職場環境を整えれば、社内外に「従業員の健康を大切にする会社である。」というメッセージを発信でき、新たな人材を呼び込むことが期待されます。加えて、従業員の定着にもつながりることから、生産性の向上や採用コストの削減にもつながります。

*6

株式会社ディスコ「キャリタス就活2023 学生モニター調査結果」2022年10月

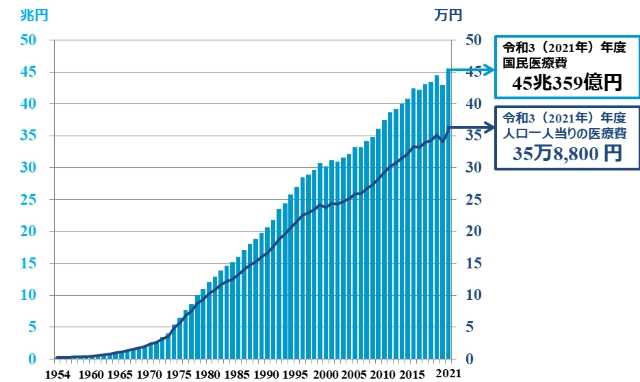

国民医療費の増大

高齢化と医療の高度化により医療費は年々増し、厚生労働省によると、2025年度は54兆円まで増えると推計されています。

このように、医療費増加の問題は国にとっても大きな問題となっており、多くの事業場に健康に関する問題意識を持ってもらうためにも健康経営優良法人という顕彰制度を設け、インセンティブを付与しているのです。

出典

健康ひょうご21ポータルサイト

まとめ

健康経営優良法人に認定されることは、企業にとって多くのメリットをもたらしまs。従業員の健康を重視することで、労働生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上が期待できます。また、従業員のモチベーションが高まり、働きやすい職場環境の実現にもつながります。

企業が持続的に成長していくためには、健康経営の取り組みが欠かせません。これからの企業経営において、健康経営優良法人の認定を目指し、従業員の健康を支える取り組みを推し進めることが重要です。

私たちの会社では、健康経営優良法人の認定申請支援サービスを提供しています。健康経営に関する専門家が企業の現状を分析し、認定取得に向けた最適なサポートを行います。詳しくは以下のリンクからサービス内容をご確認ください。