従業員の健康を守るためには、ストレスチェックは欠かせないものになってきており、最近では、50人未満の事業場においても義務化の動きも出てきています。

この記事では、ストレスチェックの概要について記載しており、「ストレスチェックについてよく知らない。」という方、「ストレスチェックは導入しているけれどもうまく活用できていない。」とお考えの方など、ストレスチェックに関する知識を広く得ていただくことを目的としています。

なお、当社では、ストレスチェックの導入から従業員の方への面談や産業医の紹介、職場改善の内容の提案を含めたフィードバックといった運用面も併せて請け負わせていただいております。これから導入しようとしている方や、現在のストレスチェックの運用に疑問をお持ちの方はこちらのリンクをご覧いただき、当社に直接問い合わせていただければと思います。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは従業員の心身の健康状態を評価し、職場におけるストレスの原因やその程度を把握するための検査です。実施時間が5分程度と簡易な点も特徴になります。

また、労働安全衛生法が改正され、常時50人以上の労働者を使用する事業場に年1回の実施義務が課されるようになりました(50人未満の事業場は努力義務となっています)。

ストレスチェック実施義務化の背景

近年、仕事や職業生活に関してストレスを感じている労働者の割合は8割を超える状況の中*1、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者も平成18年以降、増加傾向にあります。*2そうした中、日本では従業員のストレス管理を重視する法整備が進み、2015年に労働安全衛生法の改正により「ストレスチェック制度」が導入されました。

※1

厚生労働省「令和5年度労働安全衛生調査」

※2

令和5年度「精神障害に関する労災補償状況」

職場のメンタルヘルス問題の深刻化

20世紀後半から、日本では長時間労働や過労死、職場のハラスメント問題が社会問題として取り上げられるようになりました。特にバブル崩壊後の経済停滞やグローバル化の進展に伴い、職場環境が厳しくなり、従業員のメンタルヘルスに対する負荷が増加したと考えられています。

メンタルヘルス対策の必要性

これらの問題に対処するために、メンタルヘルス対策の重要性が強調されるようになりました。政府や企業は従業員のメンタルヘルスを守ることが労働生産性や企業の持続可能な発展に直結すると認識し始めました。特に、り患率の多かったうつ病や不安障害などの精神疾患の予防と早期発見が重要視されるようになったこともあり、2015年に労働安全衛生法が改正され、上記のように義務付けられました。

実施しない場合の罰則

- 労働基準監督署からの指導・勧告

- 罰金

上記、労働安全衛生法違反だけでなく、実施していないことで労働契約法の安全配慮義務違反となり、損害賠償を命じられる場合があります。

つまり、ストレスチェックも健康診断と同じく安全配慮義務に含まれるということです。

安全配慮義務

事業者に課されている義務の一つで、事業場は労働者が安全に働けるように努めなければなりません。事業場がこの義務を果たすことで、労働災害を未然に防ぎ、健康で活力ある職場を実現することが可能になります。そのため、安全配慮義務を果たしていない状況で従業員が健康を害した場合、損害賠償請求を命じられる可能性があります。

ストレスチェックの目的

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が目的になります。具体的には以下になります。

- ストレスの早期発見:従業員のストレス状態を早期に把握し、対応する。

- メンタルヘルスの向上:労働者自身のストレスへの気づきを促す。

- 職場環境の改善:ストレスの原因を特定し、職場環境の改善につなげる。

ストレスチェックを実施することで、従業員がメンタルヘルス不調を引き起こしにくい職場環境作りを行うことが目的になります。

一次予防とは

予防医療の概念で、一次予防は「病気や事故を未然に防ぐ」ための取り組みを指します。二次予防は「既に発症した疾病の進行を防ぐ」、三次予防は「疾病の後遺症や合併症を防ぐ」ための取り組みを指します。

ストレスの早期発見

ストレスチェックの結果は被験者個人にフィードバックされます。自身のストレス状況を把握し、セルフケアを行うこと、ストレスの程度によっては医師の面接指導を受けることでメンタルヘルス不調のリスクを低減させることができます。

実際に、ストレスチェックを導入した企業で、導入前後のメンタルヘルス不調者の割合が5分の1に減少したという調査結果も出ています。*3

※3

令和3年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業報告書:ヒアリング調査」

職場環境の改善

ストレスチェックでは、個々の従業員が行ったストレスチェックの結果を集計・分析して、組織全体や特定の部署のストレス状態を評価する集団分析というプロセスがあります。

その分析結果を基に、職場環境改善の施策・措置を検討することにより、組織の生産性を高めたり、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止する職場作りにつなげたりすることができます。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは一般的に自己記入式のアンケートを使用して行われ、従業員が感じているストレスの程度を点数化して客観的に評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定します。

実施者

ストレスチェック制度では、心理状態を含む労働者の重要な個人情報を扱うため、検査の実施者は労働安全衛生規則に

- 医師・保健師

- 厚生労大臣が定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師

と規定されています。

実施事務従事者

調査票の回収やデータ入力、面接指導の勧奨など、実施者の補助的な役割を果たします。実施者と異なり資格は問わないため、事業場内の総務担当者などが担当することも可能です。しかし、人事決定権を持つ管理監督者などは担当できない点には留意が必要です。

内容

調査内容については、労働安全衛生規則第52条の9に次の3つの領域に関する項目と決められています。

- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

- 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

この3つの領域に関する項目が含まれているものであれば、事業者の判断により選択することができるものとされています。

なお、厚生労働省は、事業者がストレスチェックに用いる調査票として、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)を推奨しています。

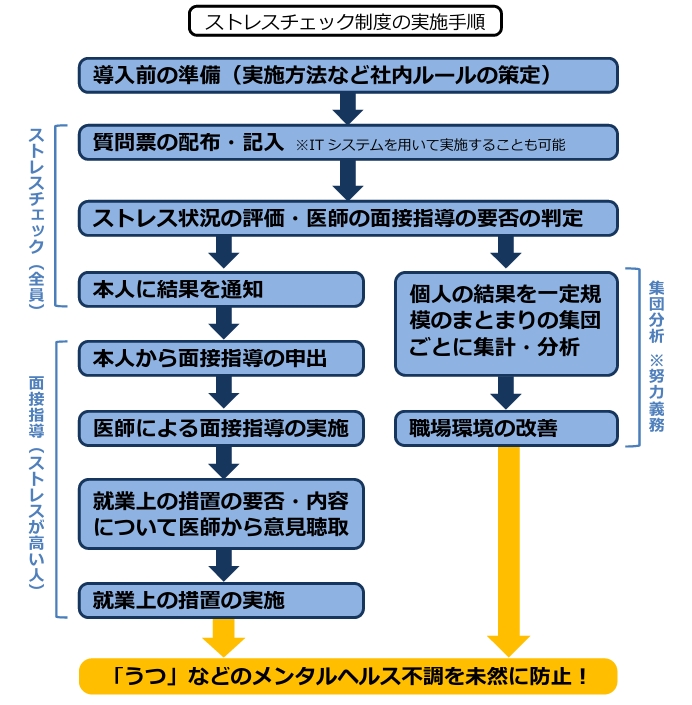

実施の流れ

以下の手順で進めていきます。

出典:厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」

結果のフィードバック

ストレスチェックの結果のフィードバックは大きく分けて

●個人結果のフィードバック

●集団分析結果のフィードバック

の2種類に分けられます。

個人結果のフィードバック

ストレスチェックの結果は、個々の従業員に直接通知されます(事業場や上司などの第3者には渡りません)。結果報告書には、業務の負荷量や身体的な症状、職場の人間関係に関するストレスなど、詳細な分析が含まれます。

一定の要件を満たす従業員には医師との面談を勧奨されます。医師との面談は、従業員が自分の状況を理解し、改善策を具体的に考える場として重要な場になりますし、企業は高ストレス者から医師面談の申し出を受けた場合は面談を実施しなければなりません。

一定の要件を満たす従業員(高ストレス判定を受けた従業員)とは

ストレスチェックの結果、①「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者、②「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高いもの(職業性ストレス簡易調査票基準)

集団分析結果のフィードバック

個人の従業員のストレス状態を把握することは重要ですが、同様に重要なのが集団分析です。

集団分析を実施することで組織全体や特定の集団内で共通するストレス要因や特定の集団に特有の問題を明らかにすることができます。

集団分析とは

ストレスチェックの結果を部署や課単位で集計・分析することです。

利点

- 個人情報の保護

- 職場全体のストレスチェック状況を把握

- 効率的な対策の実施

- 職場環境の全体的な改善

集団分析では、個人のストレスチェック結果が匿名化されるため、従業員個人の個人情報は保護されます。このプロセスがあるからこそ、集団分析の結果については、事業者が従業員の同意なく知ることができます。

職場全体のストレス状況を把握できることで、特定の部署や集団における共通のストレス要因を明らかにしたり、具体的な改善策を講じたりすることができるため、従業員の満足度や生産性の向上につながります。

医師による面接指導の実施

医師による面接指導については、労働安全衛生法上に以下のような記載があります。

- 事業場はストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員から医師の面談を受けたいと申し出た場合は、医師の面接指導を受けさせる義務がある

- 事業場は、医師の面接指導の結果に基づき必要な措置について医師の意見を聴かなければならず、必要な場合は事後措置を講じねばならない

いづれの記載も法的に強い力を持つ記載となっているため、申し出があった際は、適切に対応することが求められます。

就業上の措置の実施

ストレスチェックの実施は、それ自体が目的ではなく、その結果に基づいて就業上の措置を行い、従業員のメンタルヘルス不調の防止や生産性の向上を図ることが目的になります。

職場環境の改善

事業者がストレスチェックを実施し、職場環境改善へと働き掛けることは単なる環境改善にとどまらず、事業者が従業員を大切に扱っているという分かりやすいメッセージにもなります。

PDCAサイクルによる職場改善

職場環境は絶えず変化していきます。そうした変化に柔軟に対応しつつも、ストレスチェックの実施によってデータに基づくアプローチが可能になった強みを活かしPDCAサイクルによる職場改善を行うことで、効果的かつ継続的な運用が可能になると考えられます。

PDCAサイクルとは

計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つのステップから成るプロセスで、業務の継続的な改善を図るための手法

P:職場環境の評価・改善計画の立案

D:対策の実施

C:職場環境の再評価

A:見直し、次年度計画への反映

職場環境の改善には人事異動という大きなものから、職場の照明を変えるレイアウト替えという比較的簡易なものまで含まれます。以下のリンクを参考にしながら、ストレスチェックの結果を基にそれぞれの事業場にあったやり方でより良い職場作りをしていきましょう。

留意点

ストレスチェックは従業員の健康を守り、企業の生産性を向上させるための重要なツールです。しかし、実施する際には考慮しなければならない点がいくつかあります。

従業員に対する不利益な取り扱いの防止

事業者がストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取り扱いを行うことはあってはなりません。

法の規定により禁止されている不利益な取り扱い

労働安全衛生法第66条の10第3項で、従業員(高ストレス者)が面接指導を申し出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないと規定されています。

禁止されるべき不利益な取り扱い

以下のような内容やそれに類似する内容については、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者は行ってはならないとされています。

- 労働者が受験しないこと等を利用とした不利益な取り扱い

- 面接指導結果を理由とした不利益な取り扱い

事業者が講じる措置の中には、従業員にとって不利益となりうるが、それ以上に従業員の健康確保の必要性が高いものなど、措置の内容によっては合理的な取り扱いと考えられる場面もあります。

そうした場合は、法定の手続きを適正に取った上で(面接結果に基づき、必要な措置について医師の意見を聴取する)措置を講じることが重要になってきます。

個人情報の保護

ストレスチェック制度を効果的に運用できるかどうかは、事業者と従業員の信頼関係が基本になります。そのためにもストレスチェックの結果等の健康情報が適切に保護されるかどうかが重要になります。

法の規定

労働安全衛生法第66条10第2項ただし書きで、従業員の同意なしにはストレスチェックの結果が事業者に提供されない仕組みになっています。

ストレスチェック制度に関わる従業員を中心として、調査票の回収や保管、結果の配布等の際に、個人情報が漏洩することとならないよう厳重な管理が必要となります。労働者の健康管理に関する個人情報の取り扱いについては、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」も参考となります。

さいごに

ストレスチェック実施の意義や事業場に与える効果、その実施方法などについてご理解いただけたでしょうか。

現代のビジネス環境において、業務のプレッシャーや人間関係の摩擦など、ストレスを与える要因は多岐にわたり、ストレスは避けられない要素となっています。

企業にとっては、これらのストレスを適切に管理することが、健全な職場環境を維持のため、企業全体の生産性を保つために重要になってきます

当社では、先にあげたストレスチェックの導入から産業医の紹介、職場改善の内容の提案を含めたフィードバックまで請け負わせていただいております。

また、従業員の申し出を受けて行う医師面談とは別に、補助面談という形で従業員の方に対して面談も行っており、こうしたフィードバックは高ストレス者を見逃ず(医師面談だけでは、高ストレス者がいても当該従業員からの申し出がなければ手当ができないため)、安全配慮義務の履行の一助にもなると考えられます。詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

参考資料

厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」